校長先生の部屋

更新日 令和7年5月8日

校長のごあいさつ

茅ヶ崎市立鶴嶺小学校校長 日高 大司郎

皆様、今年度もよろしくお願いします!!!

4年目を迎えました、引き続き校長を務めさせていただきます、日高大司郎(ひだか だいしろう)です。今年度は、皆様にお世話になりました秋山るみ教頭が転任し、川崎達雄(かわさき たつお)教頭が着任いたしました。校長ともども、どうぞよろしくお願いします。

さて、不登校児童・生徒が約30万人と過去最高を記録しました。学校として、この現実にきちんと向き合わなければならないと考えています。なぜなら、学校に来られない状況に対して何もできないでいるということは、その子どもたちの「学習権」を奪っていることに他ならないからです。

もちろん学校がすべてではありませんし、何が何でも子どもたちを学校に引き戻そうと考えているわけではありません。現在、不登校のような状態にあるお子さんたちは、それぞれに様々な状態にあり、個別に対応する必要があります。そのお子さんたちには、学校がとにかくつながり続け、その状況に応じて最適と考えられる対応を、チームとして考え行っていこうと思っています。

文科省が出している不登校対策「ココロプラン」では、その項番3の中で、学校の風土の「見える化」を通して、学校を「みんなが安心して学べる」場所にしますと述べています。同じくその3つ目の取り組みでは、学校で過ごす時間の中で最も長い「授業」の改善について、そして4つ目の取り組みでは、児童生徒が主体的に参加した校則等の見直しの推進について謳われています。しかし、「ココロプラン」を待つまでもなく、鶴嶺小学校の教職員は、ずっと「みんなが安心して学べる」場所としての「学校」を求めてきました。

本校では、上述した学校風土の見える化のためのアセスメントを、僕が着任した時から継続実施(本校では、アセスという学校適応感尺度)し、その活用についても少しずつ充実してきていると感じています。また、授業改善とは、「主体的・対話的で深い学び」として示される「子ども主体の学び」への転換を指しますが、後述します、「ビジョン」の中でお示しするめざす子ども像に係る「育てるべき資質・能力」はそのまま、この「子ども主体の学び」を成立させるために必要な力と言って差し支えないものです。加えて、今年度の重点目標は、新たに「子ども主体の学校づくり」を掲げました。

「子ども主体の学校づくり」は、「学校」という場所の在り方はどうあるのだろう、どうあることが、子どもを「主人公」することになるのかという、学校自身としての問いです。鶴嶺小学校の教職員は、「子どもが安心して学べる場所」としての「学校」を引き続き求めて、様々な教育活動を「子ども主体」というキーワードに照らして振り返ることからはじめていきます。

応援いただけますよう、よろしくお願いいたします。

教 育 の 目 標《ミッション》

「未来に向かって伸びる鶴嶺の子」をミッションとして定めています。「ミッション」とは、自分たち鶴嶺小の教職員がなんのために存在しているのかという、自分たちの存在意義です。ですから、「未来に向かって伸びる鶴嶺の子」を育てるために鶴嶺小の職員は存在し、本校の教職員全員がこのミッションを遂行していきます。

では、それはどんな子どもでしょうか。その子どもたちがゴールとして「どのような力を身に付けていなければならないのか」を文科省が育成をめざす資質・能力として示している3つの柱、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・人間性等」に整理しています。

| 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 学びに向かう力・人間性等 |

|---|---|---|

|

自己及び他者を理解する力 自己評価できる力 多様性を受容する力 共感する力 チームワーク力 コミュニケーション力 自律する力 |

自己を表現する力 多様な考えを比較対照する力 自己選択・自己決定できる力 未来を想像したり、考えたり する力 課題発見・課題分析する力

|

粘り強く取り組む力 前向きに考える力 思いやる力 よりよい生き方・より良い社会 を求める力 自尊感情 主体的に行動できる力 |

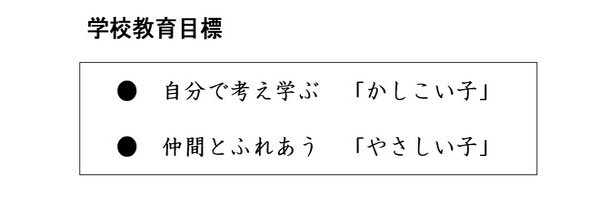

学 校 教 育 目 標《ビジョン》

学校教育目標が、ビジョンということになります。上位目標のミッションの姿に子どもたちを育てるために、自分たちは今「何をするのか」の部分です。自分たちの教育実践を積み重ねた先にめざすべき、ありたい子どもの姿のことです。そして、この子どもの姿も、ミッションで示している力の中から、焦点化すべきものを職員とのやりとりの中で、設定しています。

|

「かしこい子」 → 自分を知り、表現する力の育成 「やさしい子」 → 多様な考えを受容する力の育成 |

|---|

各学年・各学級でこの力を養うために何をしていくのかということを、必ず具体に落として実践していきます。資質・能力をミッションから下ろしてきているので、この2つの子どもの姿を目指すことは、そのままミッション実現の取り組みとなります。

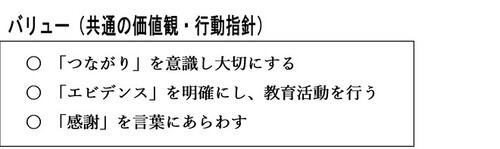

学校教育目標の実現に向けて

バリューとは、本校が何を大切にして、教職員がどう行動するのかという、目標を現実にするための共通の価値観や行動指針です。本年度は、従来あった2点に加え、「感謝を言葉にあらわす」を設定しました。それは、鶴嶺小の職員が、子どもたち・保護者のみなさん・同僚等、つながった人々に生かされていることを感じてほしいこと、同時によりよい関係を維持していくための人として欠くべからず作法として必ず身に付けてほしい、との思いからです。上記の3点を意識して教育実践をしていくことで、目標の実現に向かいたいと考えます。

【「つながり」を意識して、大切にする】

「つながり」について少しお話しましょう。学級として必要なつながりは、いくつもあります。一番最初に必要なつながりは、先生と子どもたちとのつながりです。ここのつながりをきちんとつなぐためにどうするのか。教職員は、まずここを考え実践していきます。次に、少しずつ子ども同士のつながりが太くなっていくよう、授業場面等でどのようにアプローチしていくのか、よりよくつなげるために何をしたらよいのかを思考して、仕掛けていきます。同じように、教材と子どもをつなげるには。保護者の皆さんとつながるには。地域の方々とのつながりは。保護者の皆さん同士をもっとつなげるには等、「つながり」ということを意識化して、具体的な取り組みを行います。

【「エビデンス」を明確にし、教育活動を行う】

そのままだと「根拠」ということになるでしょうか。子どもにある力をつけたいと考えた時、ただ願っていればその力がつくわけではありません。その力をつけるためには、どのような取り組みが必要なのか、具体的な活動としてどのようなことを積み上げれば達成できるのか、そのためにどのような取り組みを続ける必要があるのか。このように職員が取り組む教育活動に、それを行う訳と具体的な手立てをしっかりもつということを徹底していきます。

【「感謝」を言葉にあらわす】

人と人をつなげるのは言葉です。いくらあふれるほどの思いがあったとしても、それを言葉として表現しなければ、相手には少しも伝わりません。教職員、1人1人が意識して「感謝」を言葉に表すことは、職員間はもちろんのこと、子どもたちをはじめ様々な方々とのつながりをより強くできると考えています。

今年度の重点目標

『子ども主体の学校づくり』

学校は誰が主役ですかと問うたら、間違いなく「子ども」と答える方が多いと思います。しかし、「学校」は主役として子どもたちを扱うことができているでしょうか。ここを、改めて問い直すことを今年度から始めたいと考えています。細かい項目の重点目標ではありませんが、職員全員で、学校での営みの一つ一つをこの視点に照らして見ていき、よりよく学校が生まれ変わるための変革を求め続けていきます。

主体である子どもたちへの「どうしたい?!」という問いを合い言葉に、まずは「子ども主体」の運動会づくりと、日常の授業を「子ども主体」にシフトすることに注力したいと考えます。

このページに関するお問い合わせ

鶴嶺小学校

〒253-0086 茅ヶ崎市浜之郷477番地

電話:0467-85-3155